いじめを救った「笑い」との出会い

三歳で母と死別、スカートめくりの常習犯で、幼稚園からは「面倒が見られない」との通告を受けて三回転園した幼少時代。九九を覚えるのが教室で一番遅く、夜尿、吃音、赤面症に苦しんだ小学生時代。

担任から「この子は普通の子とは違うから」と吐き捨てるように言われてショックを受け、当時の夢は「普通の子になりたい」。こんな逸材(?)を同級生が見逃すはずがなく、もれなくいじめの対象に。そんな暗黒時代の少年を救ったのが、やけくそで演じた漫才だった。人を笑わせ、褒められる喜びを知った少年。いじめを克服した彼が次にハマったのが、「一人でやる漫才」という勧誘でうっかり入部した大阪府立桜塚高校落語研究会での「落語」である。

「父」になってくれた二代目桂春蝶

近隣高校の仲間とともに落語の舞台を創り上げた経験から、演芸プロデューサーを夢見るようになり、晴れて大阪芸術大学芸術学部芸術計画学科に入学。しかし、経済的理由により1年で中退することになる。失意の中、NHK大阪局の喫茶室でバイトをしながら大阪シナリオ学校上方演芸科(現・演芸・喜劇台本科)で学ぶ日々。

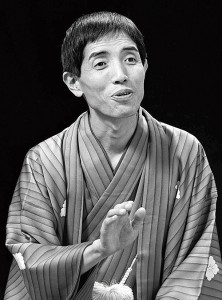

昭和57年(二十歳)、そんな「どん底青年」の前に、ひょろりとした顔+ギョロリとした眼をもつ落語家が現れる。

二代目故桂春蝶。その高座をたまたま観て一目惚れした青年は、そのまま楽屋に飛び込んで弟子入りを志願し、入門。青年は「桂蝶六」となった。初高座は昭和58年の『桂春蝶独演会』。千人を前にしての大舞台だった(もちろん大いに緊張し、ほぼ記憶がないという)。

その後、内弟子修業が明けて実家に戻ると、「両親が夜逃げして、家はもぬけの殻」というドラマのような事態に直面。呆然としながら為す術もなく師匠の家に戻った蝶六に、師匠は何も聞かず、居候として師匠宅に住み続けることを許してくれた。遅刻などの怠慢や粗相をした時は縮み上がるほど怒られたが、困ったときは誰よりも優しく、細い体を精一杯盾にして守ってくれた師匠だった。

コンプレックスから得た使命

子供時代からの吃音は幾分おさまっていた蝶六にとって、最大の悩みとなったのが声質。高めのキンキン声の改善方法を模索していたところ、狂言に出会う。大蔵流狂言方安東伸元に学ぶことによって声の出し方を変え、さらに俳優業などにチャレンジすることで自分なりの発声法を得た蝶六は、その方法のさらなる研究・伝授を試みる。それは発声や姿勢だけでなく、内弟子生活で学んだ師匠の教えや趣味の読書から得た知識を組み合わせた独自のコミュニケーション論になり、ブログ等で評判を呼ぶように。(しかしなぜか家庭内コミュニケーションは専門外で、バツを二つ重ねている。)

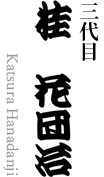

現在は天満天神繁昌亭を中心とした高座のほか、教育機関や企業などでの「講座」も多く展開している。不器用で壁にぶち当たってばかりの蝶六が歩んできた「けもの道」は、師匠をはじめ多くの方々に支えられ、いつしか三代目桂花團治への「花道」となっていたのだ。